Respetable es la contribución de Alfredo Genovese en el campo del fileteado porteño.

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y con el maestro León Untroib, para luego dejar, por mérito propio, su indeleble impronta en la cultura argentina.

"Los mejores fileteadores," observa, "tienen un estilo personal, en sus obras se puede apreciar la complejidad de la composición."[1]

Lejos de ser ningún asunto del pasado, el filete respira de nuevo y se vuelve en las manos de Genovese algo tan nuestro como el café con leche con tres mediaslunas. Mas no ha Genovese revivido al filete sólo como ornato elegante, sino también como uno que contribuye a dar relieve a la identidad de todos los argentinos (se encuentren éstos en el territorio nacional o bien en ultramar).

Es así que Genovese produce no floripondios ñaupéscos, sino originales distintivos provistos de identidad (cosa de la que él es artífice consciente).

Se escribe que al viajar por el mundo, Genovese absorbe los ornamentos exóticos "como esponja."[2] Tal vez. Pero lo que sí cuenta es que ha estudiado los ornatos propios del Río de la Plata como ninguno.

Más allá de la apariencia de rockero que Genovese pueda o no tener,[3] lo cierto es que su arte emana del conocimiento de la historia del arte y de otros tantos serios estudios iconográficos,[4] que, en su caso, constituyen la base para una obra sumamente expresiva, técnicamente impecable y culturalmente importante.

Dados sus humildes orígenes y que el filete porteño era cultivado inicialmente por inmigrates fue otrora considerado una expresión de poca monta e incluso un asunto ordinario y marginal.[5] Es con originalidad y talento que Genovese puso al filete bien en el centro e hizo del mismo un ornamento con distinción.

No titubeó Genovese en recurrir al fileteado para expresarse acerca de la Argentina del Bicentenario: a dos híbridos filetes encadenó la testa de un carnero de dientes afilados para exhibir una pudorosa y titubeante Patria presentada en un paisaje carente de sol y con veinte doradas flechas clavadas en su espalda.[6]

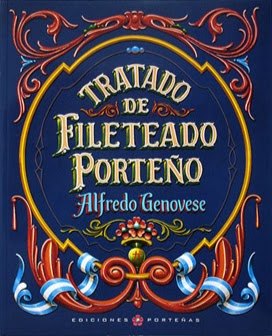

En este sentido, Genovese le otorga al filete un nuevo rol expresivo, uno acaso desconocido para sus antepasados. Sacude el firulete, dejando de lado a Horacio y su Arte poética para unir entonces lo manso con lo salvaje. Su Tratado de fileteado porteño es por otra parte una de las contribuciones más valiosas, sutiles y bien documentadas de estos últimos tiempos. —Mariano Akerman

Referencias - Alfredo Genovese y su Taller de Fileteado

1. Esteban Rey, El gran fileteador, Cielos Argentinos (Revista de Aerolíneas Argentinas), mayo de 2010, p. 33

2. Ibid. Por más que Rey se engolosine enumerando destinos tales como China, África, Nepal, Medio Oriente y Tíbet, no cabe duda que Genovese conoce la Gramática del ornamento europeo como la palma de su mano. Destaquemos además que la mencionada grámatica incluye los motivos provenientes de la gruta y su paulatina evolución a lo largo de no menos de cuatro siglos.

3. Véase ibid.

4. Ver, por ejemplo, Genovese, Motivos en París, 2009. Las composiciones simétricas con motivos heráldicos ejecutadas por Genovese tienen sus antecedentes en las artes decorativas decimonónicas provenientes de Europa y su ulterior desarrollo en el fileteado porteño de las primeras décadas del siglo XX.

5. En Bellas Artes hubo quien se burlaba de Genovese y su interés por el filete porteño, que era tildado aún a mediados de los años '80 de ser cosa "vulgar" (Rey, p.33).

6. Considerando la estructura general de la obra, con su figura principal que parece haber emergido de las aguas, el cuadro de Genovese parece ser una ácida reflexión acerca del Nacimiento de Venus (Botticelli, 1484), pero adaptado a la bicentenaria realidad argentina, donde la Patria no juega el papel de ninguna diosa, sino el de una verdadera mártir.

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y con el maestro León Untroib, para luego dejar, por mérito propio, su indeleble impronta en la cultura argentina.

"Los mejores fileteadores," observa, "tienen un estilo personal, en sus obras se puede apreciar la complejidad de la composición."[1]

Lejos de ser ningún asunto del pasado, el filete respira de nuevo y se vuelve en las manos de Genovese algo tan nuestro como el café con leche con tres mediaslunas. Mas no ha Genovese revivido al filete sólo como ornato elegante, sino también como uno que contribuye a dar relieve a la identidad de todos los argentinos (se encuentren éstos en el territorio nacional o bien en ultramar).

Es así que Genovese produce no floripondios ñaupéscos, sino originales distintivos provistos de identidad (cosa de la que él es artífice consciente).

Se escribe que al viajar por el mundo, Genovese absorbe los ornamentos exóticos "como esponja."[2] Tal vez. Pero lo que sí cuenta es que ha estudiado los ornatos propios del Río de la Plata como ninguno.

Más allá de la apariencia de rockero que Genovese pueda o no tener,[3] lo cierto es que su arte emana del conocimiento de la historia del arte y de otros tantos serios estudios iconográficos,[4] que, en su caso, constituyen la base para una obra sumamente expresiva, técnicamente impecable y culturalmente importante.

Motivos ornamentales parisinos documentados por el fileteador.[4]

Dados sus humildes orígenes y que el filete porteño era cultivado inicialmente por inmigrates fue otrora considerado una expresión de poca monta e incluso un asunto ordinario y marginal.[5] Es con originalidad y talento que Genovese puso al filete bien en el centro e hizo del mismo un ornamento con distinción.

No titubeó Genovese en recurrir al fileteado para expresarse acerca de la Argentina del Bicentenario: a dos híbridos filetes encadenó la testa de un carnero de dientes afilados para exhibir una pudorosa y titubeante Patria presentada en un paisaje carente de sol y con veinte doradas flechas clavadas en su espalda.[6]

En este sentido, Genovese le otorga al filete un nuevo rol expresivo, uno acaso desconocido para sus antepasados. Sacude el firulete, dejando de lado a Horacio y su Arte poética para unir entonces lo manso con lo salvaje. Su Tratado de fileteado porteño es por otra parte una de las contribuciones más valiosas, sutiles y bien documentadas de estos últimos tiempos. —Mariano Akerman

Referencias - Alfredo Genovese y su Taller de Fileteado

1. Esteban Rey, El gran fileteador, Cielos Argentinos (Revista de Aerolíneas Argentinas), mayo de 2010, p. 33

2. Ibid. Por más que Rey se engolosine enumerando destinos tales como China, África, Nepal, Medio Oriente y Tíbet, no cabe duda que Genovese conoce la Gramática del ornamento europeo como la palma de su mano. Destaquemos además que la mencionada grámatica incluye los motivos provenientes de la gruta y su paulatina evolución a lo largo de no menos de cuatro siglos.

3. Véase ibid.

4. Ver, por ejemplo, Genovese, Motivos en París, 2009. Las composiciones simétricas con motivos heráldicos ejecutadas por Genovese tienen sus antecedentes en las artes decorativas decimonónicas provenientes de Europa y su ulterior desarrollo en el fileteado porteño de las primeras décadas del siglo XX.

5. En Bellas Artes hubo quien se burlaba de Genovese y su interés por el filete porteño, que era tildado aún a mediados de los años '80 de ser cosa "vulgar" (Rey, p.33).

6. Considerando la estructura general de la obra, con su figura principal que parece haber emergido de las aguas, el cuadro de Genovese parece ser una ácida reflexión acerca del Nacimiento de Venus (Botticelli, 1484), pero adaptado a la bicentenaria realidad argentina, donde la Patria no juega el papel de ninguna diosa, sino el de una verdadera mártir.

En este contexto, su ornato criollamente alado expresa cierto optimismo.

_

Otros Recursos Disponibles Online

• Festejos en Ultramar: Arte y Español

• Cultural Argentina 200

• Celebrando el Bicentenario de Argentina

Mariano Akerman, creador del programa educativo Shape and Meaning